当前,我校本科教育教学审核评估工作已步入关键阶段。为营造“人人关注评估、人人重视评估、人人熟悉评估、人人参与评估”的浓厚氛围,学校官网及官方微信公众号特别推出“审核评估大家谈”专题报道。各单位、各部门积极分享对本科教育教学审核评估的认识与理解,展示迎接评估工作所采取的有效措施和特色做法。通过交流经验、探讨思路、分享举措、共谋发展,我们致力于实现以评促建、以评促改、以评促管、以评促强的目标,全面推进学校专业建设和教育教学改革,持续提升人才培养质量。在第二十三期“审核评估大家谈”中,我们荣幸邀请到学校马克思主义学院院长董艳,与我们共话审核评估、共谋迎评促建。

马克思主义学院教师合影

南宁学院马克思主义学院的前身为思政教研室,2015年1月成立思想政治理论课教学部,和公共教学部合署办公;2018年9月独立设置思想政治理论课教学部,2019年9月思想政治理论课教学部更名为马克思主义学院,主要承担全校的思想政治理论课教学与研究任务。学院教工第一党支部先后入选第二批新时代广西高校党建工作样板支部培育创建单位、第二批广西高校“双带头人”教师党支部书记工作室和广西高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。学院拥有全国优秀教师、全国高校思想政治理论课骨干教师、广西高校优秀共产党员、广西本科高校青年教师教学能手、广西思政杰出人才骨干/卓越教师、南宁学院教学名师等系列人才称号24人次,学院教师获得自治区级以上各类比赛奖项80余项,现有在研国家社科基金项目2项,学院教师每年面向社会开展理论宣讲百余场次。充满朝气活力的马克思主义学院教师队伍正以奋斗的姿态、赶考的状态、实干的常态全力推进教育教学审核评估各项工作的落实。

请简要介绍马克思主义学院本科教育教学审核评估工作开展情况?

开展本科教育教学审核评估是评价、监督、保障和提升学校本科教育教学质量的重要举措,有利于促进学校教育教学的持续改进和不断创新。马克思主义学院深刻把握教育教学审核评估工作的内涵和要求,落实“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”的工作方针,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,通过加强学院战略谋划和顶层设计,坚持铸魂育人、守正创新,系统谋划、全员参与,着眼党建引领增实效、队伍建设提质量、思政改革强动力、科研促教固支撑、铸魂育人上台阶、社会服务扩影响全面开展本科教育教学的自评自建工作。学院成立审核评估工作领导小组,定期召开工作推进会,制定工作方案细化工作任务,加强思政课集体备课和全员听课磨课,梳理自查问题清单,全院上下统一思想,凝聚共识;落实责任,强化担当;通力协作,完善机制;梳理问题,以评促建,聚焦本科教育教学质量全面提升,不断提升立德树人成效。

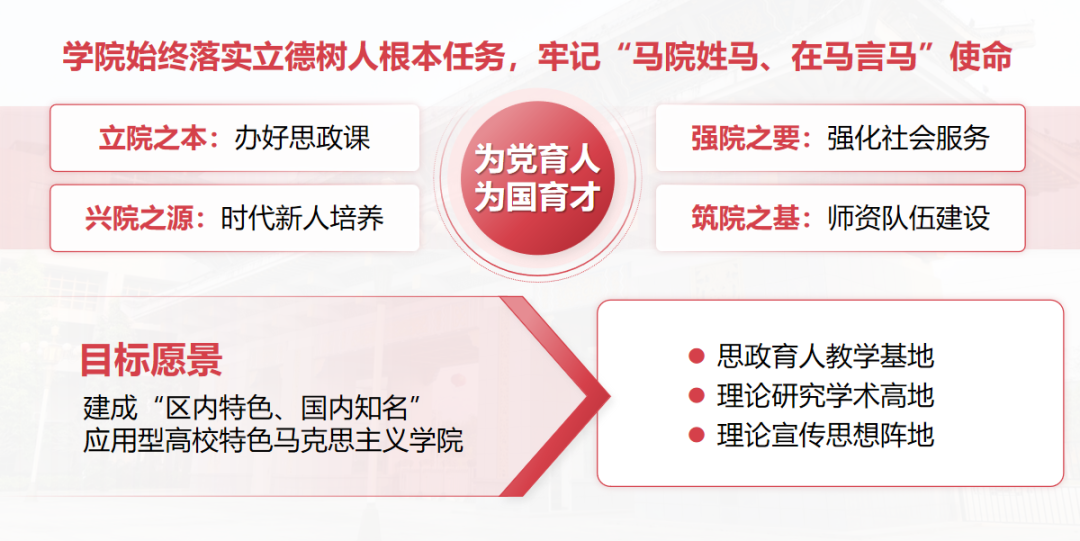

马克思主义学院建设目标愿景

学校紧紧围绕为党育人、为国育才和落实立德树人根本任务,对标上级关于思政课建设的相关标准和要求,举全校之力推进学校思想政治理论课建设。

(1)对标对表,高保真落实思政课建设要求。学校党委理论学习中心组将习近平总书记关于思政课建设的重要论述、党和政府关于思政课建设的一系列重要文件精神及《高等学校思想政治理论课建设标准》等纳入学习计划,研制并实施《南宁学院关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新提升实施方案》等系列文件,持续推动思想政治理论课建设提质增效。学校加强对思政课建设的政治领导和工作指导,落实思政课建设专题研究机制,学校领导班子成员形成了带头巡课听课常态化机制,经常性参加思政课教研及听课评课活动,落实校领导讲授思政课相关要求。

学校党委书记刘彪同志讲授“青春向党 强国有我”音乐思政课专题思政课

学校校长、党委副书记李栋学同志一行深入马克思主义学院调研指导工作

(2)与时俱进,扎实推进党的创新理论“三进”。学校高标准开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程,组织精干师资建设学习党的二十大精神系列微课15讲,党纪学习教育和清廉教育微课12讲,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,高质量开足开齐思想政治理论课必修课,开设“广西红色文化教育”“大学生清廉教育”“习近平文化思想概论”“毛泽东诗词与中国革命”等选修课程,推动党的创新理论进课堂、进教材、进学生头脑。

(3)全面优化,高质量提升教育教学水平。探索多元化教学模式,以“学思研践”持续推进混合式教学、情景式教学、“微思政”等多样化教学改革创新。深挖广西地方党史与红色历史文化资源,持续强化思政课程体系和教材体系建设,7门思政课程被立项为校级“金课”。

建好国家级一流本科课程“社会实践(传承英雄正气新体验)”,用好“英雄精神传承体验馆”。围绕历史英雄与时代英雄双主线,创新开展四大理论专题讲座,拓展研发四大主题实践活动,培养学生铭记英烈、捍卫历史,建立心中烈士纪念碑,筑民族之魂,立服务之根的意识与能力。我校思政课实践教学,尤其是学校开展以英雄精神传承体验为主题的系列育人工作得到教育部主要领导的肯定。

国一流课程理论专题

国一流课程实践教学

2025年6月19日,教育部党组书记、部长怀进鹏部长在英雄精神传承体验馆与思政课教师亲切交流

(4)重视质量,高标准实施思政课教学质量提升行动。为助力青年教师更好地站稳讲台,学院推动“一对一”教授导师传帮带,青年教师全程跟随导师课堂听课学习,青年导师手把手辅导,每周定期研讨,助力青年教师站稳站好讲台。同时,对思政课教师参赛组建专家团队全程指导,凝聚备赛后援团的合力,团队集中突破教学重难点问题。教师队伍中获得首届全国高校思想政治理论课教学暨优秀课程观摩活动展示二等奖1项、粤桂琼赣滇五省(区)高校思想政治理论课青年教师教学基本功比赛三等奖2项、自治区级思政课教师教学竞赛80余项,思政课教师“人人重育人”的格局不断形成。积极推进教学评价方式改革,思政课无纸化考试全覆盖,并持续加大过程性考核比重。重视和加强教学信息化、数智化建设,超星“学习通”辅助教学实现师生全覆盖,数智技术赋能思政课教学扎实推进。校院两级督导队伍齐备,形成了“教师教学—质量检查—督促指导—评价反馈—整改落实”的闭环质量监控体系。

跨校开展思政课教师创新论坛

思政课教学沙龙活动

学校坚持强教先强师,以树标杆、促发展、强保障为抓手,切实抓好思政师资队伍建设。

(1)配齐建强思政课专职教师队伍。严格按照1:350要求选配思政课专职教师,学校现有在岗在编专职思政课教师65人,师生比1:347.97,常态化开展集体备课、交流培训、观摩课堂、教研沙龙等活动,每年举办校本培训不断提升思政课教师队伍综合素质与能力。

2023年思政骨干习近平新时代中国特色社会主义思想综合素能提升专题培训

2025年思政课教师暑期专题研修

(2)多措并举提升思政教师队伍素质。学校秉承“以顶层设计为引领、以严格遴选为前提、以引育并举为路径,以培训研修为支撑”的工作理念,校地共建,搭建思政课教师队伍集体研修工作机制。采取“线上+线下”“分散+集中”相结合的方式,形成“手拉手”集体备课机制,推动思政课教师队伍“提质升级”。思政课教师队伍中有全国优秀教师、全国高校思想政治理论课骨干教师、广西高校优秀共产党员、广西本科高校青年教师教学能手、广西思政杰出人才骨干/卓越教师、南宁学院教师名师等系列人才称号24人次。

思政课教师队伍人才称号授予情况

(3)优化培育评价体系。大力弘扬教育家精神,单列思政课教师职称评审体系。实行思政课特聘教授、兼职教师和校领导联系思政课教师制度,构建思政课教师工作绩效考核机制,着力打造政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍,目前思政课教师在研国家社科基金项目2项、市厅级以上科研项目31项,聚焦研究方向发表各类期刊论文和专著。学院教师每年面向社会开展理论宣讲百余场次,足迹遍布区内各高校、事业单位和大中小学院所,受众超10万人次。

思政课教师外出宣讲照片

谈谈学校如何以实践育人为突破口打造“大思政课”育人品牌?

学校重视“大思政课”建设,多层路径落实立德树人根本任务,扎实推进“三通五化三结合”的思政课实践教学体系建设,善用了“因类建课”的“好办法”,改进了“传统教育”的“老办法”,探索了“实践育人”的“新办法”,形成了具有南宁学院特色的以英雄精神传承为价值主线,扎根广西“海江边山”生活大地,深度融入中国式现代化广西篇章的“大思政课”育人模式。

学校以“四重构四重塑”应用型课程建设模式改革为小切口,培育建设了“扎根八桂·一轴四翼·铸魂培根”的大思政实践育人品牌,推动产教融合应用型人才培养模式改革。

(1)建好实践育人“大资源”。将广西地方特色实践育人资源纳入课程建设与教育教学,校内建设“英雄精神传承体验馆”等育人基地常态化开展实践育人活动,同时与广西区内30多个基地共建实践育人教学基地,搭建育人舞台。

(2)建设实践育人“大课堂”。着力打造社会实践开放式课堂,推动思政课程与专业课程、与创新创业课程红旅赛道项目、与社会服务紧密结合,系统化建设“思政大课堂”,每年常态化开展“行走的思政课”“场馆里的思政课”等系列课堂30余场次,拓宽实践育人场域,驱动学生在社会实践的大舞台真学习、真实践、真感悟,打造学生课堂学、现场学、心里学、行动学、持续学的课程学习新模式,提升学生学习内容的高阶性与挑战度。

(3)建强实践育人“大师资”。依托校政企合作资源,校内构建实践育人“大思政课”教师团队,团队成员跨学科、跨学院、跨专业组成,同时聘请校外10余位社科理论专家和企事业单位管理专家及各行业模范、劳模等作为兼职师资,广泛引入社会多方力量参与“大思政课”建设,提升育人水平。

(4)建立实践育人“大格局”。结合广西开放开发战略,拓展产教全面育人格局,以壮美广西建设非凡成就为内容支撑,以广西特色区域文化为力量根基,围绕知识链布局能力链,围绕发展链塑造价值链,充分利用广西“一区两地一园一通道”育人资源开展育人,努力构建“六链贯通”纵深推进“大思政课”一体化建设,致力于形成循序渐进、螺旋上升的大思政实践育人格局。

(5)健全实践育人“大手段”。充分利用现代信息技术手段,搭建线上学堂40余讲,每年常态化构建线下论堂30余场次,培育“英雄短剧”创演项目、“行走思政”研学项目、“场馆宣讲”共育项目、“手绘地图”学习项目,系列学生作品入选教育部习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划优秀作品、教育部“手绘地图”精品配套资源等,相关作品在全国高校思政工作网、B站点击率20万余人次,数智赋能创新实践育人新形态。每年举办全校性“大思政课”实践育人成果展示活动,引导学生用生动的语言、身边的故事,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。

师生在广西民族博物馆开展实践研学活动

“海江边山”之固边之基实地调研小连城

“海江边山”之通江之脉实地调研南宁市江南区三江口

学生在“英雄精神传承体验馆”主讲课程

学生在“英雄精神传承体验馆”主讲英雄故事

学生主演微电影