编者按

当前,我校本科教育教学审核评估工作已步入关键阶段。为营造“人人关注评估、人人重视评估、人人熟悉评估、人人参与评估”的浓厚氛围,学校官网及官方微信公众号特别推出“审核评估大家谈”专题报道。各单位、各部门积极分享对本科教育教学审核评估的认识与理解,展示迎接评估工作所采取的有效措施和特色做法。通过交流经验、探讨思路、分享举措、共谋发展,我们致力于实现以评促建、以评促改、以评促管、以评促强的目标,全面推进学校专业建设和教育教学改革,持续提升人才培养质量。在第十五期“审核评估大家谈”中,我们荣幸邀请到学校信息工程学院院长李庆年,与我们共话审核评估、共谋迎评促建。

问:请问李院长介绍一下信息工程学院的总体情况及办学特色。

答

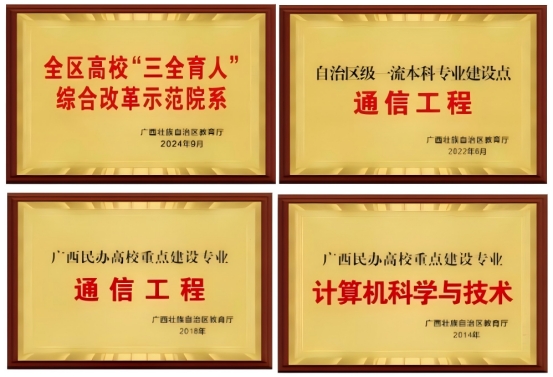

信息工程学院办学历史悠久,从1985年邕江大学创办之日设立的“微电脑应用专业”起步,随着学校的发展和社会需求,其办学规模和学科专业建设得到快速发展。学院现有计算机科学与技术、通信工程、物联网工程3个本科专业,是南宁学院“电子信息”硕士点建设单位。学院获全区高校“三全育人”综合改革示范院系,获得1个自治区级一流本科专业建设点、2个自治区级民办高校重点建设专业,计算机科学与技术专业和物联网工程专业均以“四星”通过自治区的专业综合评估。学院目前学生规模为2397人,自有教师77人,由高校教师和来自信息技术行业知名企业的工程师组成的“混编型”专业教学团队,为应用型人才培养质量提升提供有力保障。

学院建设成果

学院坚守为党育人为国育才初心使命,落实立德树人根本任务,坚持“校企合作、产教融合“开放式办学的专业发展路径,以应用型人才培养为目标,坚持“专业与产业行业对接、课程与工作领域对接、课堂与工作情境对接”、“教育逻辑”与“产业逻辑”有效融合的人才培养模式构建导向,通过重构人才培养流程、优化人才培养方案,形成特色鲜明的人才培养新模式。

问:请李院长谈谈信息工程学院是如何依托“产教融合、校企合作”,提升应用型人才培养质量?

答

2012年12月,南宁学院和中兴通讯股份有限公司(以下简称中兴)签订校企合作办学协议,建立了产教融合“协同创新、协同育人”的长效机制。按照“双主体办学”的合作原则和“共建中兴通讯工程学院、共办通信工程和物联网工程专业、共建ICT实验实训室”的合作内容。2019年,合作企业由中兴变更为北京华晟经世信息技术有限公司(以下简称华晟经世),合作内容不变。多年来的协同努力,产教融合、校企合作的组织架构、管理模式、保障机制逐渐走向成熟,协作团队在人才培养模式、师资队伍建设、应用型课程建设、教学模式改革、创新创业教育等方面进行了有益的实践探索,取得一定的成果。随着人工智能产业技术革新,为进一步深化产教融合适配南宁市产业升级、新质生产力发展以及精准匹配“国产替代”人才需求,2023年,南宁学院与华为技术有限公司(以下简称华为)签订校企合作协议,2024年校企共建南宁学院-华为数字技术产业学院,引进华为在人工智能、鸿蒙、鲲鹏、5G通信、大数据等方面优秀的专家团队、先进的技术体系和实训设备,在人才培养、技术应用、师资培养、职业认证、实习就业等方面深度合作,通过合作共建“民族根技术+专业”的模式,用华为5G通信、昇腾AI、鸿蒙、鲲鹏等民族根技术对计算机科学与技术、通信工程、物联网工程等11个信息技术类专业进行改造,实现产教融合的迭代升级,进而持续深化应用型人才培养创新实践。

校企合作签约仪式

经过校企十多年的合作探索,实现产教五个“深度融合”,构建协同育人新生态。

第一、资源融合。以校企合作形式引入外部资金资源及技术资源,建设了一批先进的新一代信息技术实训实验室、产教融合创新基地及课程资源,破解了民办高校办学资源受限的难题,为培养应用型人才提供条件保障。

学生在模拟真实场景中实训

第二、队伍融合。在教学科研的基层组织建设上,实施专业教研室主任加企业教学部主任“双带头人”建制,校企协同建设一支“混编型”的专业教师队伍,共同承担起新专业申报、专业建设以及专业教学的组织和实施,互相促进,协同发展。

“混编师资”教学团队

第三、管理融合。构建“理事会-产业学院-专业”三级管理体制,有效推动了管理模式的融合创新,使产教融合育人项目,运行顺畅。

校企常态沟通

第四、教学融合。产教双方依据产业发展趋势共同制定培养标准、建设课程资源和实践项目,有效引入企业真实项目进行课堂教学。实现校企合力培养学生符合一线岗位需求的专业核心能力,努力实现人才培养与产业发展的无缝对接。

第五、文化融合。产业文化与校园文化融合,建设准职业人环境。校企在合作建设过程中注意发掘企业文化内涵,强调将企业文化中的品牌意识、价值理念、行为规范、制度文化融入学院的素质文化建设和职业文化教育,提升了学生的职业素养,实现全面发展。

实践证明,产教融合是提升人才培养质量的有效途径,育人成效显著。获得2015年部委级基地:教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地,获得2024年自治区级实验教学中心:通信技术实验教学中心;“‘校企合作、产教融合’人才培养模式创新若干问题的研究与实践”课题获2017年自治区级教学成果三等奖;“‘多元合作、深度融合’推进应用型高校人才培养模式转变的探索实践”课题获得2019年自治区级教学成果一等奖,“‘多主体、共利益、深融合”产业学院建设的探索实践”课题获得2021年自治区级教学成果一等奖,“‘三重构三设计’推动课程向应用型转变的创新实践”课题获2023年自治区级教学成果二等奖。

获自治区级教学成果奖

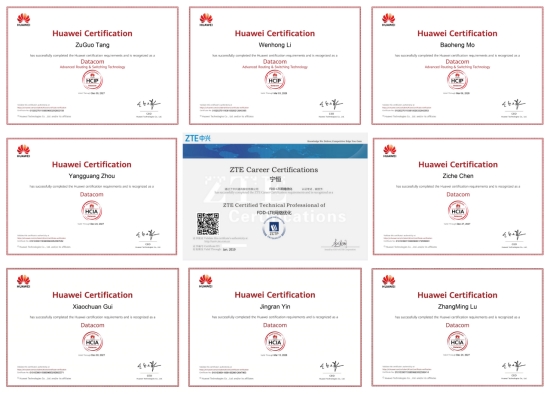

学院按照应用型人才培养目标,加大学业指导力度,让学生“忙起来”,积极举办各类创新创业、学术科技活动。学生参加各类竞赛成绩优良,参加各类职业证书考试有较大突破。近三年组织学生参加国家级、省部级学科竞赛及行业知名专业赛事,包括蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛、“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛、中国大学生计算机设计大赛、全国大学生电子设计大赛等,累计荣获国家级奖项24项、自治区级奖项280项。校企合作期间,尼日利亚、向缅甸、阿鲁巴等“一带一路”和东盟国家输出工程师,实现了我院毕业生海外就业的突破,近三年校企合作专业初次毕业去向落实率年均超过90%,平均薪酬高出“麦可思全国统计数据”的31%,毕业生质量得到社会赞誉和认可。

学生获各类学科竞赛奖项

学生获行业认证

问:请李院长谈谈信息工程学院是如何落实立德树人根本任务?

答

信息工程学院依据学校“应用型、开放式、新体验”的办学理念,围绕服务专业定位,基于与中兴、华为、华晟经世开展深度产教融合人才培养的实际,以“三全育人”理念为牵引,创新构建“一核双主体四导五育”育人模式,通过全员协同、全程贯通、全域联动的育人生态,将“德智体美劳”全面培养目标深度融入学院的专业教育,落实立德树人根本任务,培养“强专业 重应用 善创新”的高素质信息技术应用型人才并取得较好成效。

(1)以“三全育人”为基,打造信息技术类人才培养的新范式

一是定方向:聚焦为党育人、为国育才的使命任务,以“培养德才兼备、创新卓越的数字化时代建设者”为核心目标,强化学生的家国情怀、科技伦理道德与使命担当。二是破壁垒:构建“高校-企业”协同育人的共同体,与中兴、华为、华晟经世开展深度合作,实现教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。三是强路径:结合人才培养目标定位,围绕以学生发展为中心,落实立德树人根本任务。通过思想引导(课程思政)、行为倡导(职业伦理)、能力指导(项目化实训)、个性辅导(生涯规划)等,破解“重理论轻应用”的难题。四是提质量:学院将五育贯穿“德育铸魂、智育固本、体育强基、美育润心、劳育塑行”全环节。

(2)信息技术类人才培养特色的“三全五育”实施体系

①德育铸魂:科技报国与职业伦理双线渗透

一是创新课程思政。在《OpenHarmoney开发》《网络安全》等专业课程嵌入“卡脖子技术攻关”“数字主权守护”案例;建立“三对接”机制,即“课程对接岗位、课堂对接工作场景、产业伦理对接课程思政”课程教学的跨界思维。校企联合开设《准职业人导向训练》《行业认知》《职业定位与发展》等通识必修课,进一步强化学生的职业伦理教育。二是深化实践育人。学生研发“腔镜手术AI导航系统”(获“挑战杯”广西金奖),赋能医疗公益;校企共建 “代码工坊”实习基地,学生参与开发“5GA专网”“在线教育平台”等商业项目。

②智育固本:前沿技术与工程能力双轮驱动

一是重构课程体系。建立“基础层(通识)+专业层(核心)+拓展层(前沿)” 三级课程模块;引入华为等企业课程20多门,动态更新30%内容对接5G/AI技术。二是升级实践平台。校企联合建设“教育部ICT产教融合创新基地”“广西实验教学中心”,引入企业的真实设备和项目,根据专业对应企业岗位核心能力需求,全领域升级改造专业实践平台。借助企业优势资源,校企共建“智慧学习工场”等课程资源平台,实现“虚实结合”的全网全通全程的学习环境,有效支撑学院的“实验-实践-实习”三级实践教学体系。学生借助平台,实践环节有效开展“真题真做”,各类项目在省部级学科竞赛、中国国际大学生创新大赛等赛事中荣获佳绩。

③体育强基:体能素质与竞技精神协同提升

一是坚持以体育人。学院着眼于培养学生锻炼习惯、增强体质,加强体育特色建设,在体育活动中培养拼搏精神和团队意识,促进学生全面健康发展。近三年,组织学生参加学校“阳光体育”活动、田径运动会,信息工程学院向“信”聚力 你我同“芯”师生体育荟活动等,荣获20余项团体奖项。二是科技体育融合。结合专业特点,组织学生开展“编程马拉松”“电竞算法竞赛”“科技拼图”计算机组装等竞技活动,培养学生的团队协作与抗挫折能力。

④美育润心:数字艺术与技术美学创新融合

一是跨学科美育实践。组织学生赴多地开展暑期“三下乡”扎染美育实践活动。师生们将传统扎染工艺作为美育载体,通过沉浸式体验与教学,利用所学专业进行记录和传播,引导居民感受非遗魅力与艺术之美,探索了科技赋能美育的跨学科实践路径。二是校园文化浸润。组织举办“信心满怀 逐梦未来”颁奖典礼,学生将排序算法动态过程转化为视觉艺术作品,创作舞台背景,艺术视频等,提升典礼的艺术观赏性,让技术展现美学价值。

⑤劳育塑行:技能锤炼与奉献精神双重锻造

一是创新劳动教育。依托学院“E网同舟”网络思政工作室,组建ICT党员先锋队,举办ICT工坊,义务为全校师生开展网络维护等技能劳动。此外,积极参与校园治理与网络舆情监测工作。协助校党委宣传部进行校园网络环境净化、舆情采集、风险分析与预警处理等工作。二是产教融合劳动。学院与广西茜英信息技术有限公司、重庆信科通信工程有限公司等企业共建实习实训基地,学生参与开发“政务数据可视化系统”“5G-A专网沉浸式大空间等”商业项目。

信息工程学院通过“三全育人”机制创新,实现了人才培养的三大跃升:一是从“技能传授”到“价值塑造”;二是从“单一主体”到“生态共建”;三是从“五育分离”到“融合共生”,为数字经济时代高校教育改革提供了可复制、可推广的实践样板。未来,信息工程学院将持续深化产教融合,着力培养具有“强专业 重应用 善创新”的“数字强国”建设者。

问:请李院长谈谈信息工程学院如何推进应用型课程建设?

答

课程是人才培养的最后一公里,建设好应用型课程,讲好应用型课程是培养好应用型人才前提条件。应用型人才除了拥有扎实的专业理论知识,最为关键的核心竞争力在于综合实践能力。信息工程学院紧紧扭住“产教融合”的优势,校企共建应用型课程,使课程建设能跟行业需求相对接。我们总体的做法是:在课程建设中,校企双方共同探索并建立起“教育逻辑”和“产业逻辑”有效融合的跨界思维,实践“反向设计、正向实施”的教学改革策略。通过定位和分析课程与典型岗位的工作领域关系,明确工作领域需要的职业核心能力,从而倒推课程体系架构,使“课程与真实岗位对接、课堂与工作情境对接”,实现学生在教学过程真学真做掌握真本领。

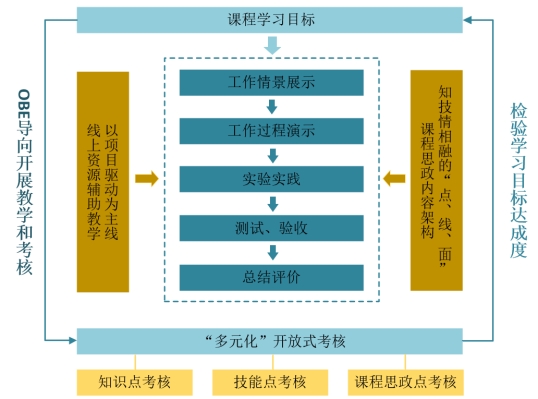

(1)以OBE理念为导向,校企协同构建“五位一体”的应用型课程教学模型

校企双方依据“OBE”理念,强化课程的产出导向,确定基于课程目标层次的“成果情境”,构建“工作情境展示→工作过程演示→ 学生项目实践→项目测试、验收→总结评价”的“五位一体”教学流程。以来自企业的真实项目,带动课堂教学环境的建立,让学生在真实项目(任务)情境中,通过完成相关任务,逐步实现课程的学习目标。以“五位一体”的教学模型重构课程教学内容,实现从岗位的需求出发,凝炼岗位的典型案例,形成项目情境式的教学,达到课程内容与实际岗位需求衔接。

信息工程学院“五位一体”教学模型

(2)编织“点-线-面”的应用型课程思政网,落实课程育人

信息工程学院在课程教学过程中,有效落实课程育人功能。编织并推广实施“点-线-面”的系统化的课程思政体系,形成线上线下混合的课程思政网,该思政网利用了丰富的线上线下资源来重构和优化课程设计。具体而言,每门课程的学习目标按照产业需求进行系统化设计并有效嵌入课程思政元素,从而确保教学内容、实际工作和育人的紧密相关。例如,在《现代交换技术》应用型课程中,教学团队根据“产业逻辑”解构并重构课程内容,设计出与行业实践紧密结合的四个工作情境项目。每个项目都包含专业知识点、技能点和思政元素,这些元素按照“点(单个教学元素)、线(项目内元素串联)、面(跨项目元素综合)”的模式进行组织和展示。通过“点-线-面”的思政网设计,课程不仅仅是知识、技能的学习,更是融合育人功能的学习的平台。通过分解知识点和技能点,并将思政教育元素有效融入在线和离线的课程中,强化了学生的学习体验,而且通过具体的项目教学实施,加深了学生对课程内容的理解和应用,课程思政更达到润物细无声的效果。

知技情相融的“点-线-面”课程思政内容架构

(3)AI赋能应用型课程教学,打造学生中心的课堂

信息工程学院80%的专业课程实现线上教学资源建设,并从2024年起不断优化课程资源,使课程资源从数字化不断向智慧化转变,实现AI赋能课程教学。我们的具体做法是,在课程实施过程中,注重AI对学生学情分析,优化老师课程内容的重构,创建“线上线下+项目驱动”混合式教学模式,破解了以教师为主导,满堂灌的问题,注重学生参与和体验,采用项目驱动、任务驱动、PBL等多元化的教学方法,实现学生“做中学、学中做”的课程,课堂教学学生有产出,体现学生中心的课程教学过程。

近年来,通过校企合作协同育人、产教融合创新模式,聚焦应用型人才培养目标,大力推进课程改革和资源整合,应用型课程建设成效显著。获自治区级一流本科课程3门、自治区级课程思政示范课2门、全国慕课十年典型案例课程1门、全国首届数字教育示范案例课程1门、广西教育数字化转型优秀案例课程2门、广西数字技术与教育教学融合优秀案例课程2门等,同时多门课程入选国家级平台,有效推广了应用型课程建设的理念和做法。